日本の伝統的金加工産業①金沢金箔

金沢の金箔産業は、16世紀末に加賀藩初代藩主・前田利家が豊臣秀吉の命により金箔製造を試みたことに端を発すると伝えられています。

豊臣政権下では金箔の製造が京都や幕府直轄領に限定されており、加賀藩では一時禁止されました。

しかし、江戸からの輸送中に破損したものを打ち直すなどの名目で密かに技術を守り抜き、湿潤な気候と水質が箔打ちに適していたことから、江戸時代後期には金沢が日本随一の金箔産地へと成長しました。

生産量の減少

20世紀後半から21世紀初頭にかけて、金沢は国内金箔の98%以上を生産する独占的地位を確立しました。

大正8年頃(1919年)には金箔生産は約4800万枚(約960Kg、1枚=0.02gで試算)に達したという記録が残っています。

近年では仏壇・仏具や伝統建築の縮小で主力市場が細り需要が減少しコロナ前に約1800万枚の金箔が生産され360Kg相当の金が消費されたとされます。

伝統工芸全体に共通する悩みである若手職人の確保、後継者不足の問題のほか金価格の上昇によるコスト負担増大が課題とされています。

世界的な評価

金沢箔は、その極めて薄く均一な仕上がりにより世界でも高く評価されています。

わずか1万分の1ミリ(約0.1マイクロメートル)の厚さにまで伸ばせる技術は世界的に稀少で、イタリアの金箔職人も視察に訪れるほどです。

近年は洋菓子や化粧品、アート作品に利用され、国際見本市や観光産業を通じて「KANAZAWA GOLD LEAF」としてブランド化が進んでいます。

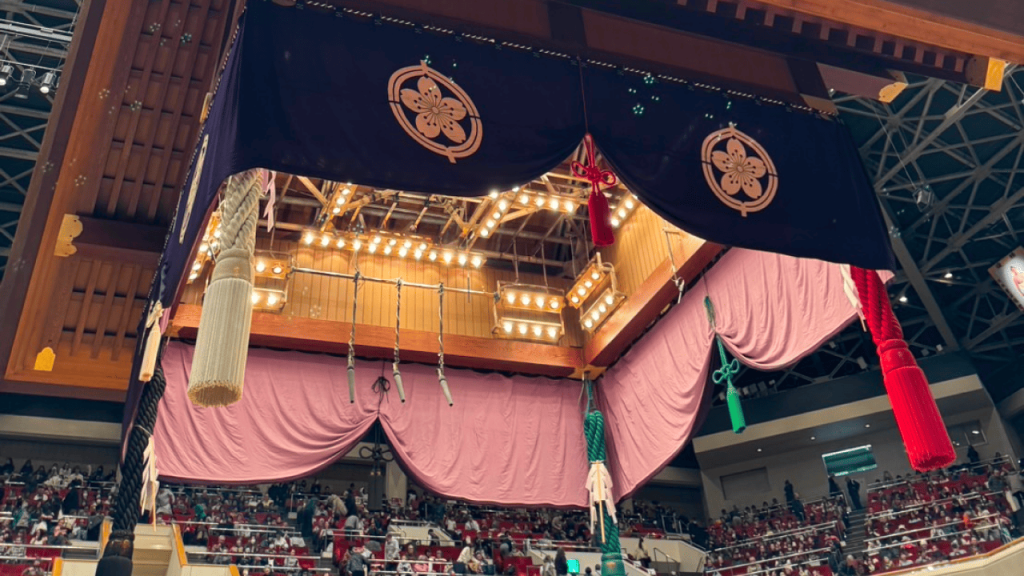

2025年の大阪・関西万博(EXPO2025)においてはシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」に装飾で参加しています。石川県金沢市の箔一(はくいち)が、万博のシンボルとなる巨大モニュメント「いのち球」(直径3.5m、高さ5m)の外装に、リサイクル金を再利用した金箔で装飾を担当しました。使用された金箔は特注品の「シャンパンゴールド金箔」で仕上げられ、高度な技術力が求められる施工であり、職人技が高く評価されています。

また、大阪・関西万博の公式ライセンス商品として、「ミャクミャク」や万博ロゴを金沢箔で表現したアートパネルが販売されました。

厚さ1万分の1ミリ程度の金沢箔に凹凸でデザインが施された高品質な逸品で、純度99.99%という極めて高品位の金箔が使用されています。

現状、そしてこれから

現在の年間使用量はピークの半分以下に縮小しています。ただし、観光需要に支えられて工房や販売店は依然活発で、金沢市内には金箔体験施設や金箔入り食品が多数並び、国内外の観光客を惹きつけています。

2023年の能登地震により、観光名所である輪島や和倉温泉などが甚大な被害を受けました。観光客数は地震前のコロナ禍水準に逆戻りしたとの報道もあります。

地震から1年以上経った段階でも建物の解体やインフラ復旧は進まず、復興が難航しています。

しかしながら、金沢金箔は、その長い歴史と高い技術によって、全国はもちろん世界からも評価される石川県を代表する伝統工芸です。加賀地域で生産される金箔は、能登地域の輪島塗や加賀蒔絵、寺院の仏具などで活かされ、地域の文化や暮らしを彩っています。

地震で影響を受けた能登の工房もありますが、少しずつ復興の歩みを進めていると聞きます。加賀と能登が互いに技術や知恵を分かち合い、かつて金箔製造を禁止された時代にも密かに技術を守り抜き、江戸時代後期には金沢が日本随一の金箔産地になった先人の知恵と力強さは今も脈々と受け継がれていることでしょう。

体験や展示を通じて金箔の魅力を伝えていく姿を、これからも見守り、応援したいと思います。