佐渡 — 掘られる金から、磨かれる金へ

金鉱山の歴史と、金工芸文化がつないだ黄金の系譜

日本海に浮かぶ佐渡島は、日本史において特異な位置を占めてきた。流刑の島として知られる一方で、その運命を決定づけたのは地下に眠る金だった。

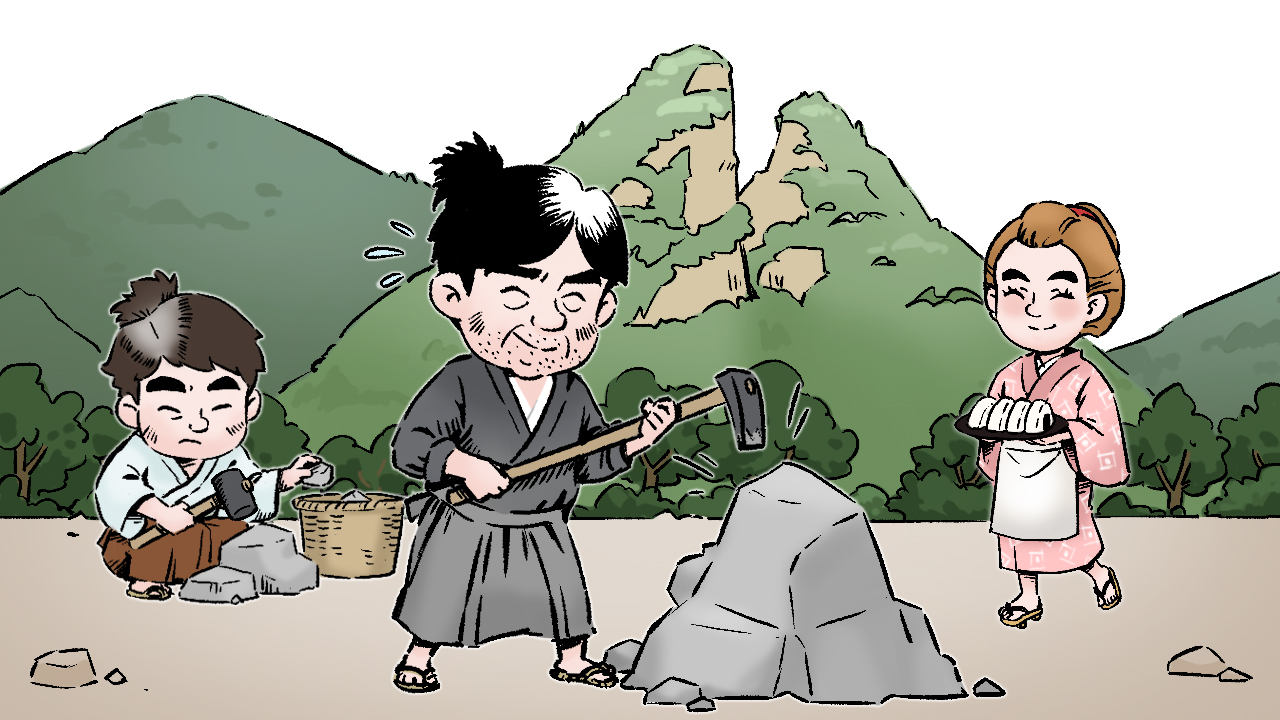

16世紀末に金鉱脈が発見されると、佐渡は徳川幕府の財政を支える国家的鉱山へと変貌する。佐渡金山は江戸幕府の貨幣鋳造を下支えし、日本経済の根幹に組み込まれていった。

だが、佐渡の金の歴史は「掘る」だけでは終わらない。大量の金が産出されたことで、島内には自然と金を扱う技術と文化が根づいていった。

砂金採取、精錬、延金(のべがね)加工といった工程の中で、金属を薄く延ばし、形を整え、装飾へと昇華する技が磨かれていく。これが、後の佐渡における金工芸文化の土台となった。

江戸期、佐渡では金山奉行所の管理下で高度に分業化された生産体制が築かれた。採掘、選鉱、精錬、加工という工程の中で、金属に精通した職人たちが育成され、彼らの技術は鉱山の枠を超えて、装身具や祭礼具、仏具といった工芸分野へと波及していった。

金は単なる財政資源ではなく、信仰と権威、そして美を象徴する素材として島の文化に深く浸透していったのである。

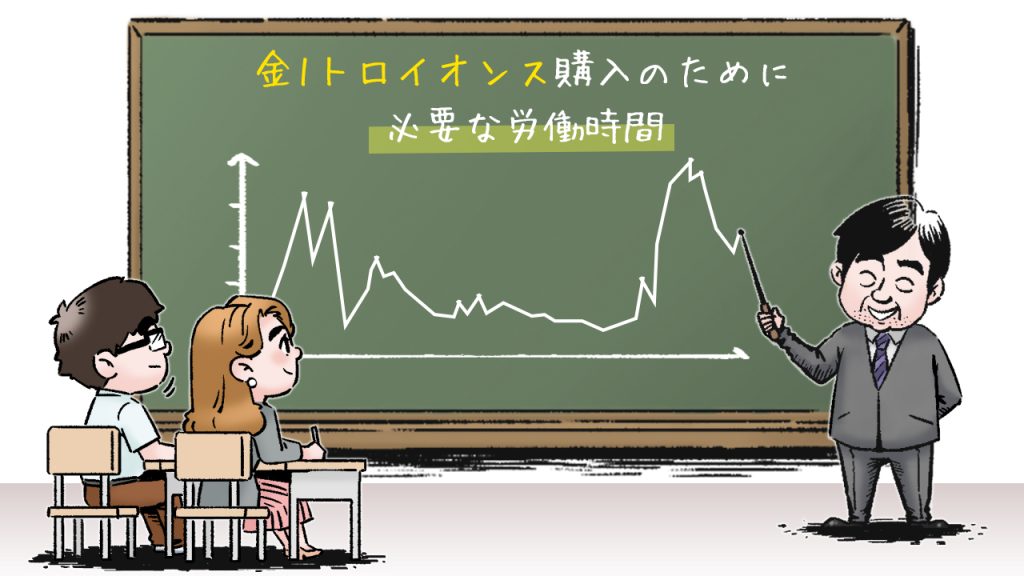

近代に入り、佐渡金山は機械化とともに存続するが、1989年に操業は休止される。休山当時、金価格は1グラムあたり約1,000円前後と低迷し、採掘コストの上昇もあって経済合理性を失っていた。

しかし現在、金価格は1グラム2万円超と、当時の約20倍に達している。資源価格という観点だけで見れば、佐渡の金は再び魅力的な存在になったと言える。

だが、この35年の間に、佐渡の金は別の価値を獲得した。

それが金工芸文化の継承と再評価である。

鉱山の休止後、佐渡では金を「掘る」産業から、「活かす」産業へと軸足が移っていった。

金山跡から得られた知見や技術は、金箔加工、金属彫刻、装飾工芸へと受け継がれ、現在では体験型工房や工芸作家の活動として形を変えて息づいている。金箔を用いた工芸品、アクセサリー、工芸体験は、観光と結びつきながら、佐渡独自の金文化を現代に伝えている。

特筆すべきは、佐渡の金工芸が「豪華さ」よりも「歴史性」を重んじている点だ。大量生産ではなく、少量・手仕事を前提とし、金という素材が持つ重みや象徴性を丁寧に表現する。

これは、金を国家財政の根幹として扱ってきた佐渡ならではの美意識とも言えるだろう。

2024年、佐渡金山関連遺跡は世界文化遺産に登録された。この登録は、金を掘り続けた歴史そのものを人類共通の遺産として位置づけるものだった。

同時に、鉱山再開という選択肢には大きな制約が課されることになった。新たな掘削は、坑道や山体に刻まれた歴史を損なう可能性が高く、商業採掘の再開は現実的には極めて難しい。

皮肉にも、金価格が史上最高水準にある現在、佐渡の金は「掘ることのできない金」となった。しかし、その代わりに佐渡は、金を文化として磨き続ける島になった。

地下資源としての金は封じられても、金工芸という形で、人の手と時間によって新たな価値が生み出されている。

佐渡における黄金の物語は、終わってはいない。

それは鉱脈の深さではなく、文化の厚みとして、今も静かに輝きを放ち続けている。