アフリカにおける金・通貨支配と地政学的抗争の全体像

【1】序章:なぜ「金」と「通貨」がアフリカの核心なのか

●金(Gold)は通貨の源泉であり、国家主権の象徴。

●通貨は支配の制度であり、経済政策を制限する「見えない鎖」。

●アフリカではこの二つがフランスの植民地支配の中心手段として用いられてきた。

【2】歴史編:フランスの金・通貨支配の起源と発展

◆植民地期(19世紀末〜1960年代)

●フランスは西アフリカを中心に金鉱山と農産地を囲い込み、フランス法貨(フラン)と引換えに資源を接収。

●教育・軍・行政を通じて「仏式通貨経済」を植え付け、現地に独自の経済思考を持たせない制度設計を実施。

◆独立後も続くCFA(セファー)フラン体制(1960年代〜)

●「独立」後も、アフリカ14カ国はCFAフランという共通通貨を使用。(現在ユーロと固定)

●フランス財務省に外貨準備の50%以上を預託する制度。

●通貨発行の裁量なし/金・外貨の自由運用不可 → 経済主権を失った状態。

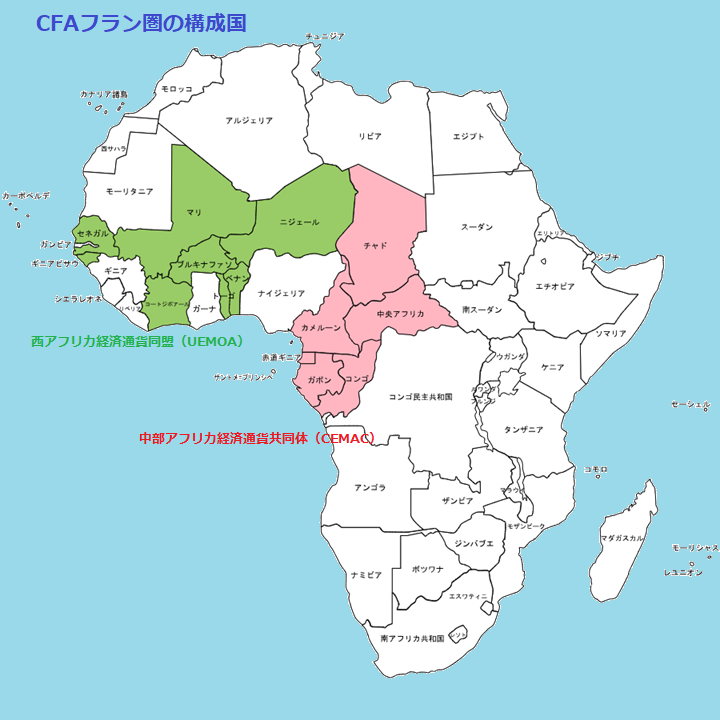

□CFAフラン圏の構成国(2025年現在)

●西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA):ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ※、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴ

●中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC):カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア※、ガボン

※ギニアビサウは旧ポルトガル植民地、赤道ギニアは旧スペイン植民地

【3】現在編:アフリカの反発と脱CFA・脱仏の動き

◆脱CFA・金主権回復のうねり(2020年代〜)

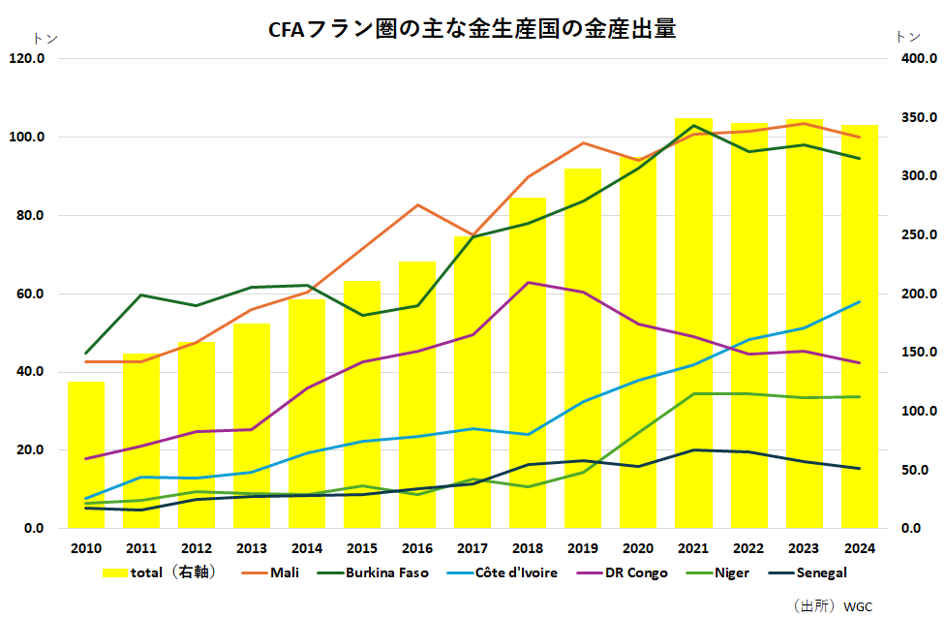

●マリ・ブルキナファソ・ニジェールなどがCFAフランの廃止、金準備の現物管理、仏軍の追放を進行。

●これらの国は地金をスイス・仏経由で輸出する構造を見直し、中国・UAE・ロシアとの取引へシフト。

◆脱CFA・金主権回復のうねり(2020年代〜)

●市民運動が「金を取り戻せ」「通貨主権を我々に」と訴える。

●軍政政権(例:アシミ・ゴイタ政権)は仏支配を終わらせる政治的象徴として金と通貨を活用。

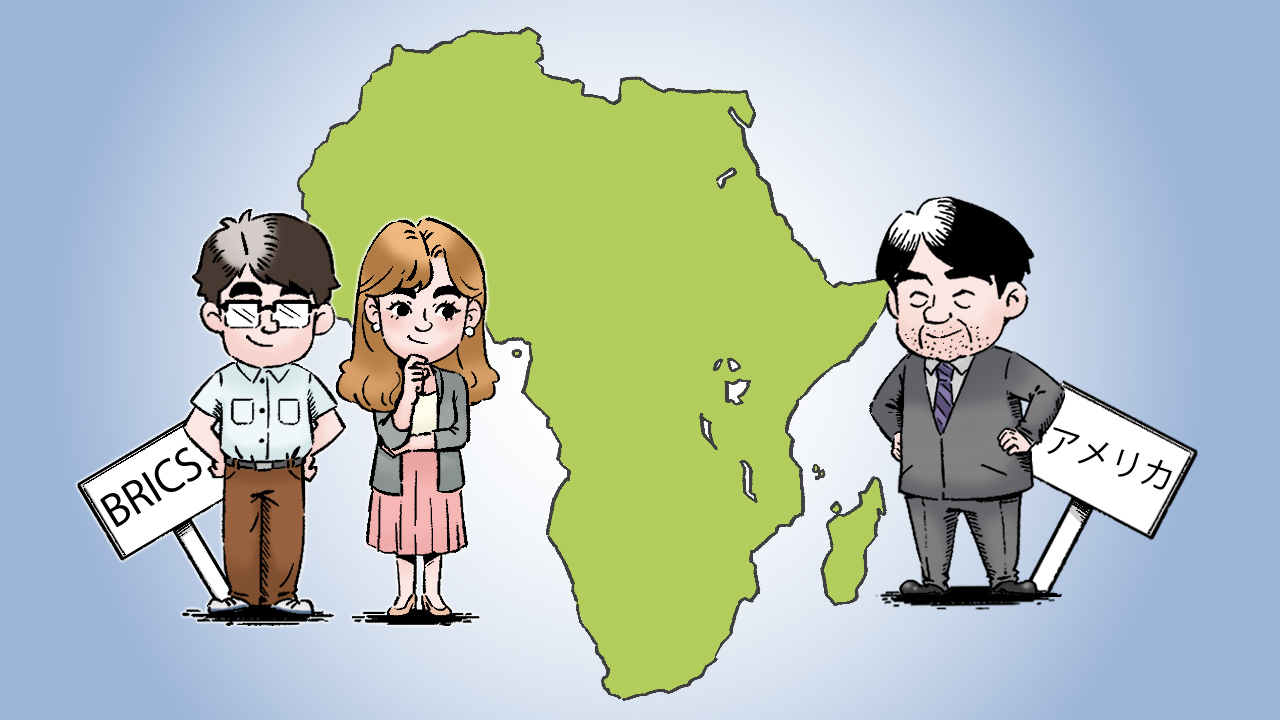

【4】支援編:BRICS・グローバルサウスの関与

◆中国

●人民元建て金取引・インフラ支援を拡大。

●金と交換で資源・軍事協力を推進。

◆ロシア

●金・ウラン・穀物のバーター取引。

●対フランスの軍事支援(ワグネルなど)。

◆BRICS通貨構想

●「金裏付けデジタル通貨(BTSC)」構想進行中。

●アフリカ諸国が金を担保に加盟・決済参加の可能性。

【5】介入編:アメリカの関与と牽制

◆IMF・世界銀行を通じた間接支配

●アフリカ諸国の債務再編交渉にて「金裏付け通貨はリスク」と警告。

●脱ドル・非SWIFT化への牽制。

◆金融制裁・AML名目の圧力

●ドバイ経由の金輸出に対してAML(アンチマネーロンダリング)違反疑義で監視強化。

●LBMA・ロンドン金市場を使った「西側基準」強要。

◆情報・通貨戦

●BRICS金構想を「反民主・反透明」と報道戦で否定。

●金建て取引が「制裁逃れ」に使われるとの論調を強調。

【6】展望編:これから起こり得る4つのシナリオ

| シナリオ | 内容 | 可能性 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ① フランス支配の再編型継続 | CFA体制を形だけ変更し、仏の保証継続 | 中 | 仏+EUの規制網により囲い込み継続 |

| ② 完全脱仏・BRICS主導の金本位圏形成 | BTSC導入、人民元+金でアフリカ連携 | 中高 | アフリカ・中東の資源国との連携次第 |

| ③ アフリカ主導のローカル金通貨ブロック形成 | 金+自国通貨+ローカル貿易ネット | 中 | 統一性欠如のリスクもある |

| ④ 対立激化・制裁誘発・混乱の連鎖 | 米仏制裁強化により金市場・通貨市場が混乱 | 中低 | 地政学リスクが顕在化すれば |

【7】結論:金は「価値」ではなく「主権」そのもの

●CFAフランや金管理をめぐる抗争は、単なる経済問題ではなく、

→ アフリカの歴史的主権と、未来の地政学的選択を問う運動である。

●フランスの制度支配、アメリカの金融覇権、BRICSの新提案の間で、

→ アフリカは「奪われた金」を取り戻すか、「新たな従属」に進むのかの岐路にある。

●展望論で示した4つのシナリオは、まだどれも決定的なものはないが、

→ ②③④のアフリカの脱CFA・脱仏の動きに進むと、地政学選択はBRICS・グローバルサウスに傾き、アメリカの覇権の揺らぎ、多極化の動きを加速させることになるだろう。