金はもはや販促の対象ではない

はじめに

金(ゴールド)は長年にわたりワールドゴールドカウンシル(WGC)やメタルフォーカス(Metals Focus)などによって「販促資産」として定期的にレポートされてきた。

WGCの報告は信頼性あるデータを提供する一方で、業界推進機関による立場から、投資家や中央銀行関係者の間でも、どこか「販促的」「バイアスのある情報源」と見なされがちな側面もあったのは事実であろう。

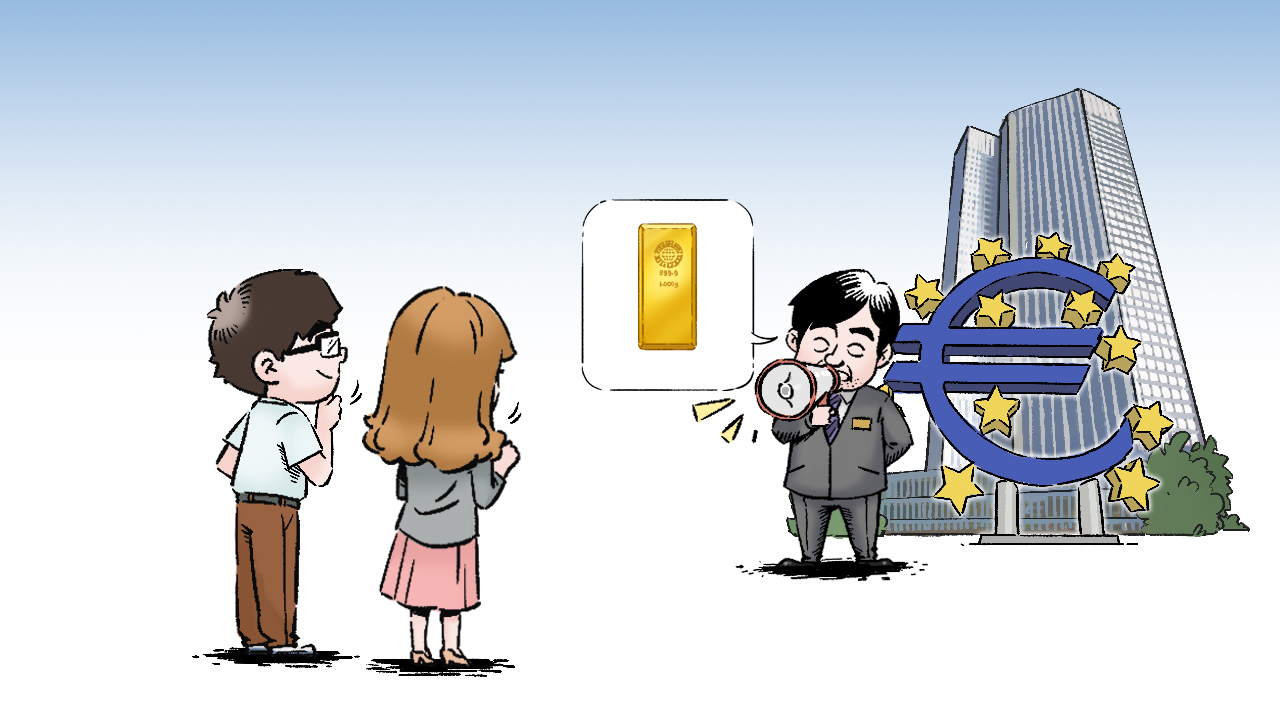

しかし2025年、欧州中央銀行(ECB)がWGCの調査やデータをベースにしながら、自ら金の重要性に言及したレポートを公式発信したことは、単なる情報の拡散以上の象徴的転換点である。本稿では、その意味を深掘りする。

WGCは「販促の使者」だが、ECBは「体制の守護者」

WGCは、金鉱業界や金ETFを代表する民間色の強い国際機関である。一方でECBは、承知の通りユーロという世界第2の通貨圏を運営し、インフレ目標・信用管理・CBDC導入などマクロ経済の制度設計を担う金融権力機関である。

このECBが、「金は2024年時点で世界の外貨準備の約20%を占め、米ドルに次ぐ第2位の地位を占めている」(2025年6月レポート)と記し、WGCのデータを引用しながらも、自らの見解として明確に位置づけたことは、まるで「販促の論理」から「体制の論理」へと、金の意味づけが格上げされた瞬間だった。

なぜ西側のECBが「いま」金を語るのか

以下の3つの要因が複合的に作用している。

① 信用通貨体制の防衛と信認の補強

ドル・ユーロともに、近年の財政支出やインフレ圧力、地政学不安の中で「無限印刷できる通貨」に対する信認不安が高まっている。

金は中央銀行が唯一保有できる“非信用資産”であり、金融制度の最奥に鎮座する「最後の保証」。ECBは、CBDC(デジタルユーロ)導入に伴う信認維持の柱として、金の役割を意識的に強調している。

② 金準備の拡大が“イデオロギー”を超えた動きに

最近では、金準備の積み増しがいわゆる“新興国”や“非西側”だけにとどまらない。例えばポーランド(NATO加盟、EU加盟)、シンガポール(西側準拠の金融国家)といった国々も、外貨準備構成の見直しとして積極的に金を購入。ECBのレポートは、こうした制度的に成熟した国々も金を重要視していることを事実として認め、金のグローバルな信認強化を裏付けた。

③ 多極通貨時代への備え

単一通貨覇権から多極化(ドル、ユーロ、人民元、金など)へ移行しつつある国際金融構造。この中でECBが金の存在感を認めることは、多極的通貨安定システムの柱としての金を公式に認めた動きとも読める。

なぜ西側のECBが「いま」金を語るのか

金に関する見解を公表したのが中国人民銀行やロシア中銀であれば、「脱ドル圏の主張」としてある意味予想通りであろう。だが、西側体制の守護者であるECBが語ったことで、金は単なる投資対象や安全資産を超え、通貨制度・金融体制の補完要素として再定義された。つまり、「金を認める」ことが金融中枢で公然と語られる時代に入ったのである。

結論:金は「民間が売り込む商品」から「制度が守る資産」へ

ワールドゴールドカウンシルが語る金 → 「持てば安心」

欧州中央銀行が語る金 → 「持たねば制度が不安」

このギアチェンジは静かだが重い。

ECBの金レポート発信は、世界の通貨体制が“信用だけに頼る構造”から、“裏打ちある価値”を再評価する局面に入ったことを告げている。